業務内容のご説明

構造設計とは?

建築設計には大きく分けて、意匠設計、設備設計、構造設計があります。この3つの分野を集約し、それぞれの役割を果たすことによって、建築設計がなされます。

構造設計とは、安全性・機能性・経済性を考慮し、力学的な観点から、構造形式、使用材料などを決定し、また、構造計算によって部材の断面や必要な鉄筋量などを算出します。

建物に作用する外力(地震力・風圧力・積雪荷重など)に対して、人が生活する空間を守ることを基本に、人が 安心・安全に生活できる建物を設計します。

世界でも有数の地震国である日本においては、特に地震に対する安全性が必要です。

設計から完成までの流れ

- ❶ 建築主様からの発注

建築主様からご依頼を頂き、契約書を交わした後に

業務を受託致します。

- ❷ 企画・設計

意匠設計

機能性・デザイン性などを考慮して建物の基本的な形状や間取りを決定後、詳細な設計を行います。

設備設計

空調設備・衛生設備・電気設備など、日常生活に必須な設備の設計を行います。

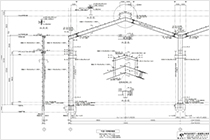

構造設計

意匠設計図を基に建物の構造種別や構造形式を決定し、構造計算を基に各部材の断面や鉄筋量などを決定します。

- ❸ 確認申請の取得

建築物のほとんどが、建築基準法により「建築確認申請」が必要になります。行政や国土交通省により指定された確認検査機関により設計図書の審査を受け、「建築確認済証」を取得して初めて工事を開始(着工)できます。

- ❹ 施工

- ❹ 工事監理

- ❺ 竣工・お引渡し

行政や国土交通省により指定された確認検査機関により、施工された建物の検査を受け、「検査済証」を取得後、お客様へお引渡し致します。

耐震診断とは?

昭和56年(1981年)6月に建築基準法の耐震性に係わる基準が改正されました。この基準法の改正により、耐震基準が厳格化されたため、旧耐震基準の建物は現行基準で設計された建物より耐震性が低いことが考えられます。耐震診断とは、昭和56年6月以前のいわゆる「旧耐震基準」によって建築された建物の耐震性を確認、把握することです。現行基準の耐震性を満足しているか耐震診断により把握し、地震への対策をご提案させて頂きます。

耐震診断の流れ

- ❶ 建物所有者・管理者様からのご相談

- ❷ 予備調査

- 建物の確認検査済証、設計図書(意匠図・構造図・構造計算書)又は竣工図の有無の確認。建物の改修履歴の確認。

(※設計図書で、特に構造図の有無により現地調査の内容が変わってきます。)

- ❸ 現地調査

・建物の現況確認

・建物の現況確認

・図面照合調査…設計図書と現況建物の相違点の把握。 ・重量物、付属物調査

・重量物、付属物調査

屋上などに重量機器や広告看板などが無いか調査します。 ・コンクリート強度調査

・コンクリート強度調査

構造躯体からコンクリートコアを採取します。 ・配筋調査

・配筋調査

壁筋や柱の帯筋の間隔をレーザーによって探査します。 ・コンクリート強度検査

・コンクリート強度検査

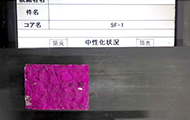

採取したコンクリートコアで圧縮強度試験を行います。 ・中性化試験

・中性化試験

採取したコンクリートコアで中性化試験を行います。 ・建物の劣化状況調査

・建物の劣化状況調査

クラック(ひび割れ)などの調査 ・超音探傷試験

・超音探傷試験

鉄骨造の場合、柱梁接合部の溶接状況の探査試験を行います。

- ❹ 耐震診断

- 既存設計図書や現地調査結果、各試験結果を基に耐震診断を行います。耐震診断には大きく分けて3つ診断手法があり、構造種別や架構形式などにより診断手法を選択します。

第1次診断法

柱と壁の断面積から強度指標を算出し、耐震指標を算出する方法。 (最も簡易的な方法)

第2次診断法

柱と壁の強度指標に加えて、靭性指標(粘り強さ)を考慮して耐震指標を算出する方法。(第1次診断法よりも精密な方法)

第3次診断法

柱と壁に加えて、梁も考慮した強度指標及び靭性指標を求め、耐震指標を算出する方法。(最も精密な方法。)

- ❺ 耐震性能の判定

- 構造体の耐震性能を表す指標:構造耐震指標Isが構造耐震判定指標Isoを上回っているか比較を行い、Is > Iso となれば想定する地震動レベルに対して建物は所要の耐震性能を満 足しているといえます。

逆にIs < Iso となれば、想定する地震動レベルに対して所要の耐震性能が不足していることになり、耐震補強を実施するなどの対策をお勧めします。

耐震補強とは?

耐震診断により「耐震性能が不足している。」という判定になった場合、地震力に抵抗できる部材を増設することにより補強を行い、建物の耐震性を向上させます。

耐震補強方法は多数ありますが、代表的な補強方法をご紹介します。

鉄骨ブレース補強

鉄骨ブレース補強 RC壁の増設補強

RC壁の増設補強 柱補強

柱補強 方杖補強(+ブレース)

方杖補強(+ブレース)

よくあるご質問

- Qどのような建物に構造計算が必要なのでしょうか?

- A建築基準法第20条にて定められており、規模(面積や高さ)や構造に応じて変わってきます。

また、構造計算ルートがいくつかあります。用途や規模など必要な情報がおわかりであればご回答させて頂きます。 - Q構造計算や耐震診断にはどれくらいの費用が掛かるのでしょうか?

- A建物の規模や構造形式などによって異なってくるので、まずは御見積依頼を頂ければ御見積り致します。(御見積りは無料です。)

また、耐震診断や耐震改修などにおいては市区町村などで、費用の一部を助成する制度を設けている場合があります。

お住まいの市区町村を教えていただければ弊社で助成金制度の有無をお調べさせて頂きます。 - Q耐震診断を実施したいが、図面が無くても実施可能でしょうか?

- A図面が無くても現地調査により建物状況を把握し、また、実測や各構造形式に応じて必要な調査を行うことにより図面を復元し、それを基に耐震診断を実施可能です。

- Q所有しているビルが古い建物で現在空き室になっています。

入居者募集のために耐震診断をするのか建替えた方がよいのか迷っています。 - A建物の築年数がわかれば耐震診断の実施の可否を判断できます。

耐震診断を実施後、耐震改修工事を実施するのか、もしくは建替えた方がよいのか、具体的な構造検証を実施した後に、かかるコストをある程度把握し、どちらが最善であるかご提案させて頂きます。 - Q所有しているマンション(住宅)の屋上に太陽光発電パネルを設置したいのですが。

- A建物の既存図や構造計算書があれば、パネルを設置した場合の建物への影響を構造検証し、設置の可否、設置条件などをご提案できます。また、必要に応じてパネルメーカーや設置業者をご紹介できます。